17. April 2023

Was Mediation ist, habe ich in diesem Artikel erläutert.

Aber wie läuft ein Mediationsverfahren in der Praxis ab?

Ein Mediationsverfahren durchläuft mehrere Phasen. Es existieren allerdings verschiedene Modelle, die mindestens drei und bis zu acht Phasen unterscheiden. Die Inhalte des Mediationsverfahrens sind in allen Modellen gleich. In der Praxis üblich ist ein Modell mit fünf Phasen.

Zur 1. Phase –> Auftragsklärung

2. Phase: Themensammlung

In dieser Phase werden die Themen der Konfliktparteien abgefragt und gemeinsam die Reihenfolge der Bearbeitung festgelegt.

Die Medianten erhalten hierzu nacheinander die Gelegenheit, ihre Sicht des Konflikts zu schildern. Es geht noch nicht um eine tiefere Befassung mit dem Konflikt, sondern um eine erste Informationsgewinnung bzw. –sammlung.

Die Gegenseite ist gezwungen – eventuell zum ersten Mal – zuzuhören. Der Mediator achtet dabei auf das Einhalten der Gesprächsregeln, da es bereits in dieser Phase zu Gefühlsausbrüchen und gegenseitigen Vorwürfen kommen kann. Die Kommunikation verläuft deshalb nahezu ausschließlich über den Mediator.

Die Schilderung der unterschiedlichen Sichtweisen begleitet der Mediator mit aktivem Zuhören, er benennt den positiven Kern und unterbreitet der jeweiligen Streitpartei ein Angebot, wie das Thema benannt werden könnte.

Die Visualisierung der Themen (z. B. Flip-Chart, Meta-Plan-Karten, etc.) vermittelt den Medianten die Sicherheit, dass keines ihrer Anliegen vergessen wird.

Zudem erblicken die Konfliktparteien dadurch eventuell erste Übereinstimmungen. (Noch) bestehende Gemeinsamkeiten können vom Mediator so klarer herausgestellt und für die Ermöglichung eines positiven Verlaufs der Mediation genutzt werden.

Nach erfolgter Themensammlung ordnet der Mediator mit den Konfliktparteien die Streitfragen und legt gemeinsam mit ihnen eine Reihenfolge der Bearbeitung fest („Agenda“). Das Erstellen einer hierarchischen Gliederung hilft, den häufig für die Betroffenen überwältigenden und lähmenden Gesamtkonflikt („Eisberg“) in kleinere überschaubare und zu bewältigende Teile („Eiswürfel“) zu zerteilen.

Die 3. Phase, die Interessenfindung, werde ich in meinem nächsten Beitrag beschreiben.

Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.

Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.

Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Beratung im kollektiven Arbeitsrecht notwendig?

Falls Sie eine arbeitsrechtliche Beratung im kollektiven Arbeitsrecht benötigen, rufen Sie mich umgehend an.

Mein XING-Profil finden Sie hier. Auf LinkedIn ist mein Profi dort zu finden.

6. April 2023

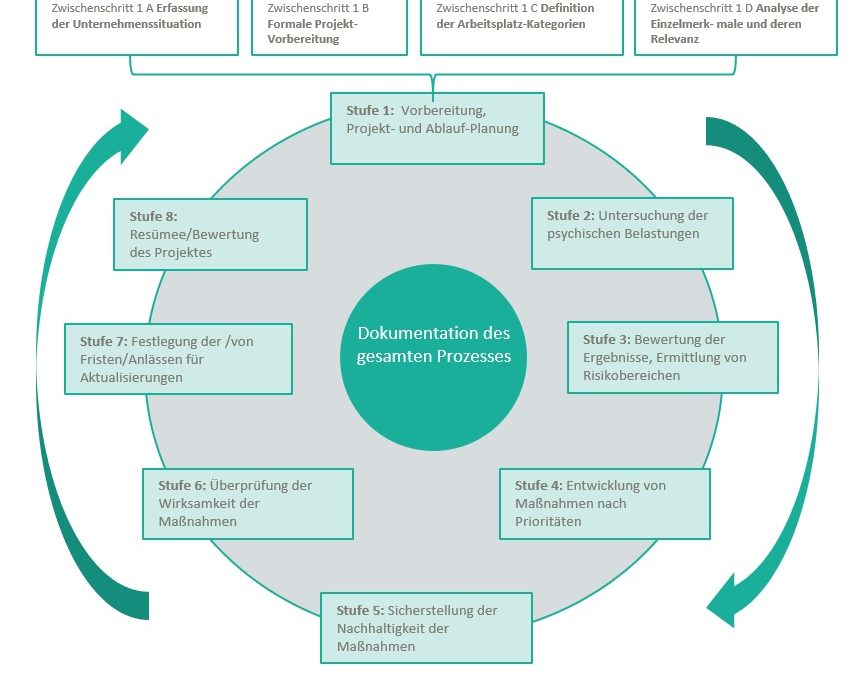

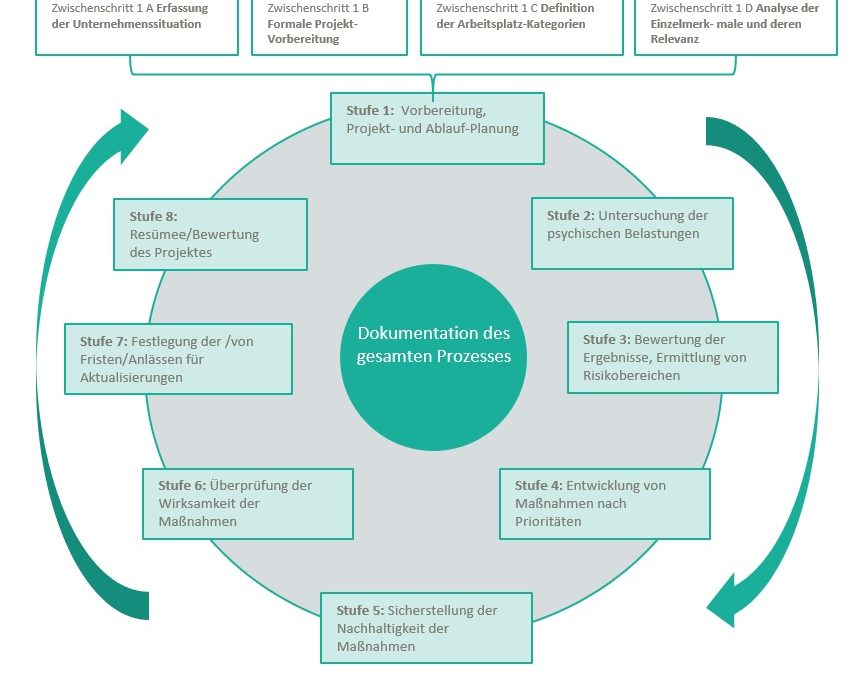

Ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (kurz: BEM) muss der Arbeitgeber für Mitarbeiter anbieten, die über einen längeren Zeitraum arbeitsunfähig erkrankt sind.

Beim BEM handelt es sich nicht um ein einmaliges Gespräch, sondern um ein ergebnisoffenes Verfahren.

Dessen Ziel ist es, Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz des betroffenen Beschäftigten zu erhalten.

Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Durchführung eines BEM ist seit Mai 2004 im Sozialgesetzbuch IX (kurz: SGB IX) geregelt. Dennoch ist dieses Verfahren vor allem in vielen kleinen Unternehmen noch Neuland, obwohl die Durchführung in § 167 Abs. 2 SGB IX für alle privaten und öffentlichen Arbeitgeber unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten zwingend vorgeschrieben ist.

Hier finden Sie Teil 1 der Artikel-Serie.

2. BEM muss allen Arbeitnehmern angeboten werden

Im Gegensatz zum Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX kommt es beim BEM nicht darauf an, ob der betroffene Arbeitnehmer schwerbehindert oder einem schwerbehinderten Arbeitnehmer gleichgestellt ist. Der Umfang der Arbeitszeit oder die Beschäftigungsdauer sind ebenfalls unmaßgeblich. Daher gilt die Verpflichtung zum BEM-Angebot auch für Teilzeitkräfte, befristet und geringfügig Beschäftigte, Werkstudenten sowie Auszubildende.

3. BEM und Krankenrückkehrgespräche

Etliche Betriebe führen sog. Krankenrückkehrgespräche durch und glauben, damit die gesetzliche Pflicht zum BEM zu erfüllen. Krankenrückkehrgespräche widersprechen jedoch der Zielsetzung des § 167 Abs. 2 SGB IX, der auf Prävention und Erhalt des Arbeitsplatzes ausgerichtet ist. Krankenrückkehrgespräche, die „im Mäntelchen“ eines BEM-Gesprächs geführt werden, sollen oft nur der Vorbereitung einer krankheitsbedingten Kündigung dienen. Solche Krankenrückkehrgespräche sind in der Regel unzulässig und verstoßen meist gegen das Bundesdatenschutzgesetz sowie gegen die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter. Oft wird den Beschäftigten auch suggeriert, dass sie zur Teilnahme an einem Krankenrückkehrgespräch – insbesondere zur Offenlegung ihrer Krankheitsursachen gegenüber dem Arbeitgeber – verpflichtet seien. Das ist jedoch falsch. An dieser Stelle sei auch bereits erwähnt, dass für die Arbeitnehmer die Teilnahme am angebotenen BEM-Verfahren freiwillig ist.

Der Beitrag wird zeitnah mit Teil 3 fortgesetzt.

Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.

Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.

Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Beratung im kollektiven Arbeitsrecht notwendig?

Falls Sie eine arbeitsrechtliche Beratung im kollektiven Arbeitsrecht benötigen, rufen Sie mich umgehend an.

Mein XING-Profil finden Sie hier. Auf LinkedIn ist mein Profi dort zu finden.

5. Januar 2023

Das Belastungs-Beanspruchungs-Modell ist für das Grundverständnis der psychischen Gefährdungsbeurteilung bedeutsam.

Im betrieblichen Umfeld wird fälschlicherweise häufig angenommen, dass die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen eine Erfassung der psychischen Gesundheit sei. Psychische Gesundheit ist nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann.

Im Rahmen der psychischen Gefährdungsbeurteilung wird hingegen unter anderem eine Analyse der psychischen Belastungen und Gefährdungen durchgeführt, die begrifflich von den psychischen Beanspruchungen zu unterscheiden sind.

Psychische Belastung

Im Gegensatz zum umgangssprachlichen Gebrauch wird der Begriff der Belastung nicht negativ verstanden. Die DIN EN ISO 10075-1 beschreibt den Begriff als „Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und diesen psychisch beeinflussen“.

Jede geistige Anforderung stellt eine psychische Belastung dar. Ob diese als positiv oder negativ wahrgenommen wird, liegt an sehr vielen, größtenteils individuellen Faktoren. Aber auch physische Faktoren – z. B. Lärm oder Unterbrechungen durch Kollegen – können als psychische Belastung wirken.

- Einflüsse aus dem Bereich der Arbeit können zum Beispiel sein:

- Arbeitsaufgabe

- Arbeitsumgebung (physikalisch, sozial)

- Arbeitsorganisation/Arbeitsablauf

- Arbeitsmittel

- Arbeitsplatz

Psychische Beanspruchung

Als Beanspruchung werden die unmittelbaren, also die zeitnahen Auswirkungen von Belastungsfaktoren auf eine Person bezeichnet. Es findet dabei eine Interaktion zwischen dem Belastungsfaktor am Arbeitsplatz und dem jeweiligen Mitarbeiter statt.

Die DIN EN ISO 10075-1 definiert Beanspruchung als „unmittelbare Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der individuellen Bewältigungs�strategien.“

Typische kurzfristige Folgen einer positiven Beanspruchung sind Aufwärm- bzw. Lern- und Übungseffekte; typische langfristige Folgen sind Kompetenzentwicklung sowie Arbeits�zufriedenheit und Arbeitsglückserleben.

Negativ werden als kurzfristige Folgen Ermüdung, Monotonie, herabgesetzte Wachsamkeit beschrieben; langfristig kann es zur inneren Kündigung und Kündigungsabsicht kommen.

Das Belastungs-Beanspruchungs-Modell macht deutlich, wie sich arbeitsbezogene Belastungsfaktoren, persönliche Eigenschaften und Voraussetzungen (genetische oder Lebensstilfaktoren) auf den Menschen auswirken und bei ihnen einen Gesundheitszustand hervorrufen, der sich auf die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit auswirkt.

Wenn Sie im Bereich der psychischen Gefährungsbeurteilung Hilfe benötigen, unterstütze ich Sie mit verschiedenen Angeboten.

Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.

Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.

Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Beratung im kollektiven Arbeitsrecht notwendig?

Falls Sie eine arbeitsrechtliche Beratung im kollektiven Arbeitsrecht benötigen, rufen Sie mich umgehend an.

Mein XING-Profil finden Sie hier. Auf LinkedIn ist mein Profi dort zu finden.

5. Januar 2023

Unter BGM wird die systematische und nachhaltige Gestaltung von gesundheitsförderlichen Strukturen und Prozessen sowie der gesundheitsförderlichen Befähigung von Beschäftigen verstanden. Ein ganzheitliches BGM vereinigt die Handlungsfelder Arbeitsschutz, Betriebliches Eingliederungsmanagement (nachfolgend kurz: BEM) und Betriebliche Gesundheitsförderung (nachfolgend kurz: BGF).

Die gesetzliche Verankerung der einzelnen Säulen des BGM ist unterschiedlich. Es gibt Pflicht- und freiwillige Anteile für Arbeitgeber und Beschäftigte. So ist der betriebliche Arbeitsschutz nach dem ArbSchG für beide Seiten eine verpflichtende Aufgabe.

Das BEM hingegen ist für die Unternehmen nach § 167 Abs. 2 Sozialgesetzbuch IX (nachfolgend kurz: SGB IX) verpflichtend, für die Arbeitnehmer jedoch freiwillig.

Die BGF beinhaltet solche Maßnahmen, die weder für Arbeitgeber noch für die Mitarbeiter verpflichtend sind. Allerdings besteht nach § 20b SGB V für Krankenkassen eine gesetzliche Verpflichtung, wonach diese mit Leistungen zur Gesundheitsförderung in Betrieben insbesondere den Aufbau und die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen fördern sollen.

Im Rahmen des BGM wird die Verhältnis- von der Verhaltensprävention unterschieden.

Verhältnisprävention:

- Sie setzt an den Arbeitsbedingungen an.

- Es geht dabei um Gesundheitsvorbeugung im Hinblick auf die Arbeitsplatzgestaltung, der Arbeitsstätte, die Arbeitsmittel und die sonstige Arbeitsumwelt.

- Das Ziel ist die vorbeugende gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeitsumwelt.

- Gefährdungsfaktoren sollen reduziert und Belastungen begrenzt werden. Aus diesem Grund zielen auch die Maßnahmen der Verhältnisprävention auf die Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsstrukturen ab.

Verhaltensprävention:

- Sie setzt am einzelnen Mitarbeiter an.

- Sie betrifft die Prävention im Hinblick auf das Verhalten des Einzelnen bei und im Zusammenhang mit der Arbeit.

- Das Ziel der Verhaltensprävention ist daher Vermeidung und Minimierung bestimmter gesundheitsriskanter Verhaltensweisen und psychischer Belastungen des einzelnen Menschen.

- Aus diesem Grund zielen auch die Maßnahmen der Verhaltensprävention auf die Förderung gesundheitsgerechter Verhaltensweisen und Verbesserung des individuellen Gesundheitsmanagements ab.

Im Arbeitsschutz gilt der Grundsatz: Verhältnisprävention geht vor Verhaltensprävention! Oder mit anderen Worten: Verhaltensinterventionen sind ohne Verhältnisinterventionen wenig sinnvoll.

Wenn Sie im Bereich des betrieblichen Eingliederungsmangements (BEM) Hilfe benötigen, unterstütze ich Sie mit verschiedenen Angeboten.

Bildnachweis: © Trueffelpix – Fotolia.com

Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.

Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.

Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Beratung im kollektiven Arbeitsrecht notwendig?

Falls Sie eine arbeitsrechtliche Beratung im kollektiven Arbeitsrecht benötigen, rufen Sie mich umgehend an.

Mein XING-Profil finden Sie hier. Auf LinkedIn ist mein Profi dort zu finden.

5. Januar 2023

In unserem Bauch befindet sich eine weitere Schaltzentrale, ein Nervensystem, das ähnlich aufgebaut ist wie das Gehirn in unserem Kopf. Wissenschaftler und Mediziner bezeichnen es als enterisches Nervensystem oder schlicht als “Bauchgehirn”.

“Katzenhirn” im Bauch

Das “Bauchgehirn” besteht aus etwa 100 bis 200 Millionen Nervenzellen; so viele Nervenzellen hat in etwa eine Katze. Die Nervenzellen in unserem Bauch regulieren weitgehend selbständig die Verdauung. Dies hat den Vorteil, dass sich das Gehirn im Kopf mit anderen Aufgaben befassen kann.

Kommunikation zwischen den beiden Gehirnen

Beide Gehirne tauschen Informationen über die sog. Darm-Hirn-Achse aus. Das Bauchgehirn meldet zum Beispiel, ob wir satt sind oder hungrig. Auch Schmerzen und Unregelmäßigkeiten im Verdauungstrakt werden nach oben gemeldet. Auch wenn wir diese Kommunikation zum Teil bewusst mitbekommen; die meisten Informationen fließen jedoch unterschwellig. Übrigens hat der Bauch dem Kopf mehr zu sagen als umgekehrt, rund 90% aller Infos gehen von unten nach oben. Vieles davon gelangt über den Vagus-Nerv in die Hirnregion, die für Emotionen zuständig sind, das sog. limbische System. So könnte unser Bauchgehirn auch unser Wohlbefinden beeinflussen – und darüber vielleicht sogar unsere Entscheidungen. Einige Wissenschaftler vermuten, dass wir Empfindungen des Bauchhirns speichern wie in einer Bibliothek. Steht eine Entscheidung an, sucht das Gehirn nach ähnlichen Situationen und überprüft die Empfindung dazu. Die Entscheidung selbst fällt aber der Kopf.

Früheres Entdecken bestimmter Krankheiten

Forscher untersuchen derzeit, ob Krankheiten, deren Fokus auf das Gehirn im Kopf ausgerichtet waren, in Wirklichkeit auch das Bauchgehirn betreffen – z. B. Parkinson. Tatsächlich fanden Wissenschaftler im Nervensystem des Bauches von Parkinsonpatienten ähnliche Veränderungen wie im Kopf. Überraschender Weise treten die charakteristischen Nervenschädigungen im Bauchgehirn früher auf als im Kopfgehirn. Parkinson-Patienten leiden häufig unter Magen-Darm-Beschwerden, lange bevor die Krankheit im Kopf ausbricht. Diese Erkenntnis könnte künftig helfen, Parkinson früher und einfacher zu erkennen. Die Forschung zur Bedeutung des Bauches steht noch am Anfang, und Vieles ist noch ungewiss.

Fazit

Unser Bauch ist mehr als nur ein Verdauungsorgan…

Wer sich ausführlicher über das Thema informieren möchte, findet bei Michael Schemann aus Hannover detaillierte Auskünfte über das enterische Nervensystem.

Bildnachweis: © greenvector – Fotolia.com

Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.

Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.

Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Beratung im kollektiven Arbeitsrecht notwendig?

Falls Sie eine arbeitsrechtliche Beratung im kollektiven Arbeitsrecht benötigen, rufen Sie mich umgehend an.

Mein XING-Profil finden Sie hier. Auf LinkedIn ist mein Profi dort zu finden.